Thema · Selig- und Heiligsprechungen im Bistum Augsburg

Ein Blick hinter die Kulissen – und warum nicht jeder heiliggesprochen wird

von Patrick Rogosch · 12.03.2025

Der steinige Weg zur Seligsprechung

Ein Seligsprechungsprozess beginnt meist mit einer einfachen Anfrage: Könnte diese Person seliggesprochen werden? Doch ab diesem Moment wird es kompliziert. Laut Domvikar von Castell muss zunächst in Rom geprüft werden, ob es grundsätzliche Einwände gegen eine Seligsprechung gibt. Ist das nicht der Fall, beginnt die intensive Arbeit:

Ein Postulator, meist eine juristische Person wie ein Orden oder eine Diözese, wird ernannt, um das Verfahren in Gang zu setzen. Seine Aufgabe ist es, alles verfügbare Material über die betreffende Person zusammenzutragen: schriftliche Zeugnisse, Dokumente aus Archiven und Berichte von Zeitzeugen. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kann ein offizielles bischöfliches Verfahren beginnen, bei dem das Leben, die Tugenden und die spirituelle Bedeutung der Person genau geprüft werden.

Falls am Ende der Überprüfungen Rom entscheidet, dass jemand seliggesprochen wird, muss noch in einem eigenen Verfahren ein Wunder nachgewiesen werden, das auf Anrufung dieser Person erfolgte. Es sei denn, es gab ein Martyrium.

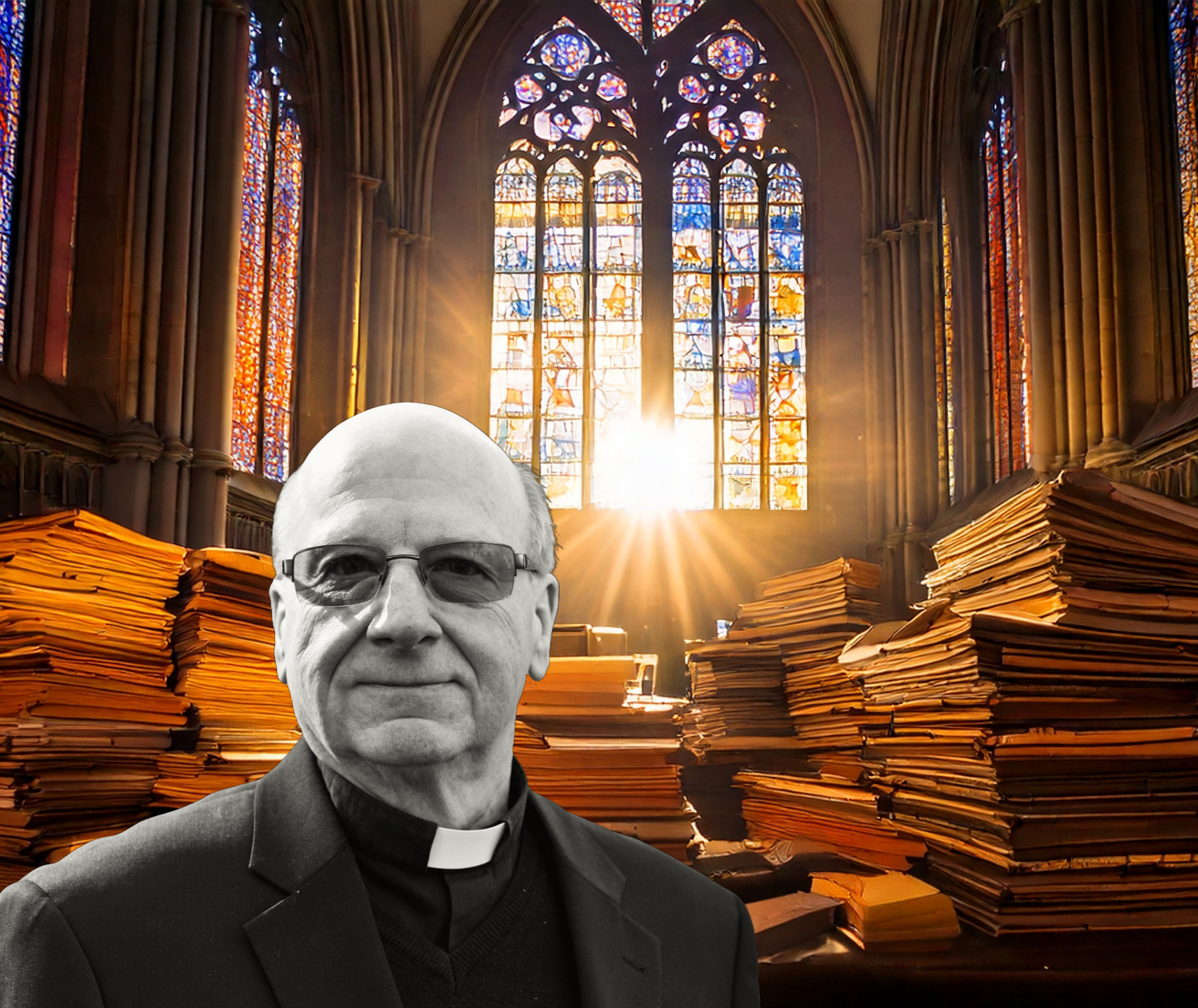

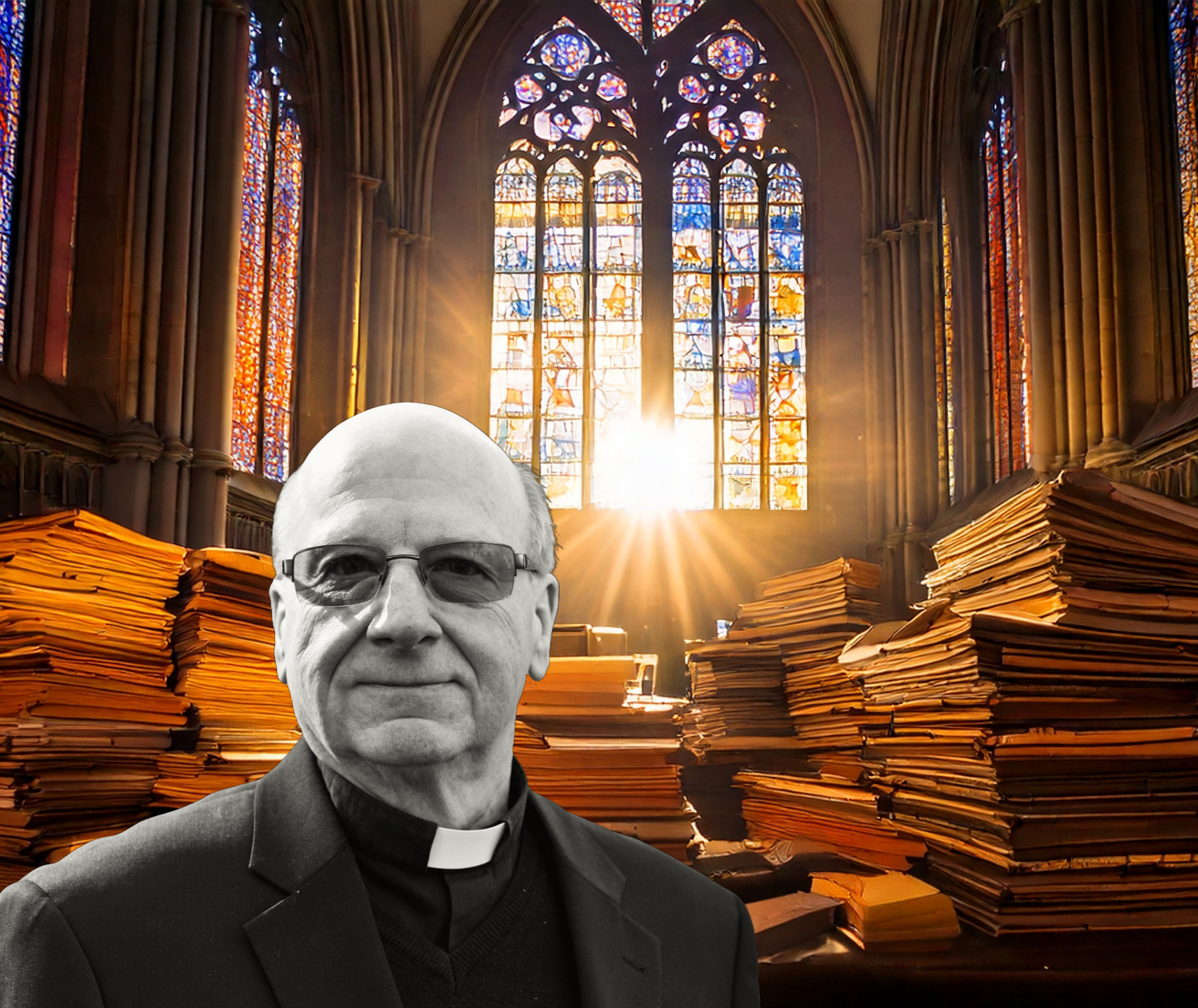

54 Kilo Akten und ein langer Atem

Die schiere Menge an Dokumentation ist beeindruckend. „Im Fall von Regens Wagner waren es 18 Kilo Akten – in dreifacher Ausfertigung also insgesamt 54 Kilo – die wir nach Rom geschickt haben“, berichtet Domvikar von Castell. Dies zeigt, wie akribisch und umfassend ein solcher Prozess ist. Schließlich geht es darum, zweifelsfrei zu belegen, dass die betroffene Person in heroischem Tugendgrad gelebt hat.

Vor einigen Jahren sollte der Dillinger Geistliche Regens Wagner seliggesprochen werden. Domvikar Ernst von Castell erzählt vom Prozess.

Das Wunder – die schwierigste Hürde

Während das Sammeln von Dokumenten eine Herausforderung ist, stellt sich die Anerkennung eines Wunders oft als größte Hürde dar. „Meist geht es um medizinische Wunder“, erklärt von Castell. So war es auch im Fall der Heiligsprechung von Crescentia von Kaufbeuren, an deren Verfahren von Castell mitgewirkt hat. Ein Mädchen war 1986 nach einem Badeunfall eine halbe Stunde unter Wasser, ist aber vollständig genesen. Die Heilung des Mädchens wird der Fürsprache der heiligen Crescentia zugeschrieben.

Doch nicht jede Heilung wird als Wunder akzeptiert. Eine Ärztekommission in Rom prüft jeden Fall streng wissenschaftlich und die einzelnen Ärzte entscheiden unabhängig voneinander, ob es sich um eine medizinisch unerklärliche Heilung handelt.

„Bei Regens Wagner war das Problem, dass zwar Gebetserhörungen nachweisbar waren, die Heilungen aber nicht als eindeutig übernatürlich eingestuft wurden“, so Castell weiter. Das führte letztlich dazu, dass sein Seligsprechungsverfahren nicht abgeschlossen werden konnte.

Warum nicht jede fromme Person seliggesprochen wird

Viele Christen leben ein vorbildliches Leben, doch nicht jeder wird seliggesprochen. Die zentrale Voraussetzung ist: Die Person muss im Ruf der Heiligkeit gestorben sein und eine nachweisbare Verehrung im Volk besitzen. Zudem braucht es für eine Seligsprechung entweder den Nachweis eines Martyriums oder eines Wunders.

Regens Wagner, der im 19. Jahrhundert lebte, war eine beeindruckende Persönlichkeit. Als Professor und Regens in Dillingen widmete er sein Leben der Arbeit mit Gehörlosen und geistig Behinderten und gründete das nach ihm benannte „Regens-Wagner-Werk“. Dennoch konnte sein Seligsprechungsprozess mangels Wunder nicht abgeschlossen werden.

Ein langwieriger, faszinierender Prozess

Seligsprechungen sind nicht nur eine kirchliche Formalität, sondern eine aufwändige Mischung aus Wissenschaft, Glaube und Rechtsprechung. Die Prozesse sind geprägt von akribischer Recherche, strengen Prüfungen und hohen Anforderungen. Auch wenn nicht jeder Fall erfolgreich abgeschlossen wird, zeigen sie, wie intensiv sich die Kirche mit dem Erbe und der Wirkung außergewöhnlicher Persönlichkeiten auseinandersetzt.

Die Beispiele von Regens Wagner und Crescentia von Kaufbeuren zeigen, dass heroische Tugenden oder eine Heilung allein nicht genügen – der Weg zur Selig- und später möglichen Heiligsprechung ist lang und mit vielen Herausforderungen verbunden. Doch für jene, die ihn erfolgreich bestreiten, bleibt das Vermächtnis für die Gläubigen unvergessen.